ユニークなレトロ家電は『博士ちゃん』でも研究する少年がいるほど、マニアの多いジャンルです。

「昭和30年代は家電のカンブリア大爆発だった」

『増田さんちの昭和レトロ家電』より

というキャッチコピーに笑ってしまいました。この本を読むと、「なぜ、こうなった?」と、理解を超えたユニークな家電が数多く紹介されています。

昭和家電の特徴として「なんでも電気でやってみよう」と、さまざまな用途の家電が開発されました。その中にはいまではちょっと考えられないものも…

形のユニークさと種類の多さは、確かに奇想天外な生き物が数多く生まれた、カンブリア紀に通じるものがあります。

そんな奇妙キテレツで面白い、昭和家電の世界をのぞいてみると…

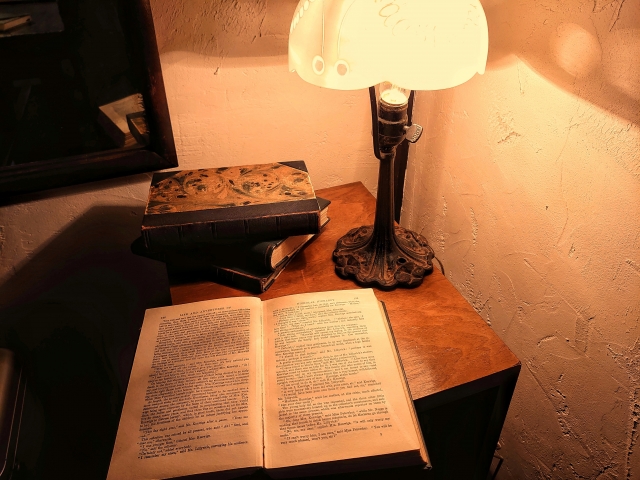

現代でも欲しくなる、昭和モダンなデザイン家電

壁かけのラジオ、円盤型のラジオスピーカーなど、宇宙開発ブームの60~70年代の家電はデザインもロケットや近未来を感じさせるものが多く、今でも通用しそうです。

壁かけラジオなんて、今の雑貨屋さんで売られていても違和感のないレトロモダンなデザイン。

昔は企画から製品開発までの期間が短かったらしく、こうしたユニークな企画家電が数多く発売されたそうです。

なぜこうなった…?ユニークなレトロ家電

レトロモダンでかっこいいデザインの家電が作られる一方、なぜこうなった…?と首を傾げたくなるユニークなレトロ家電も。

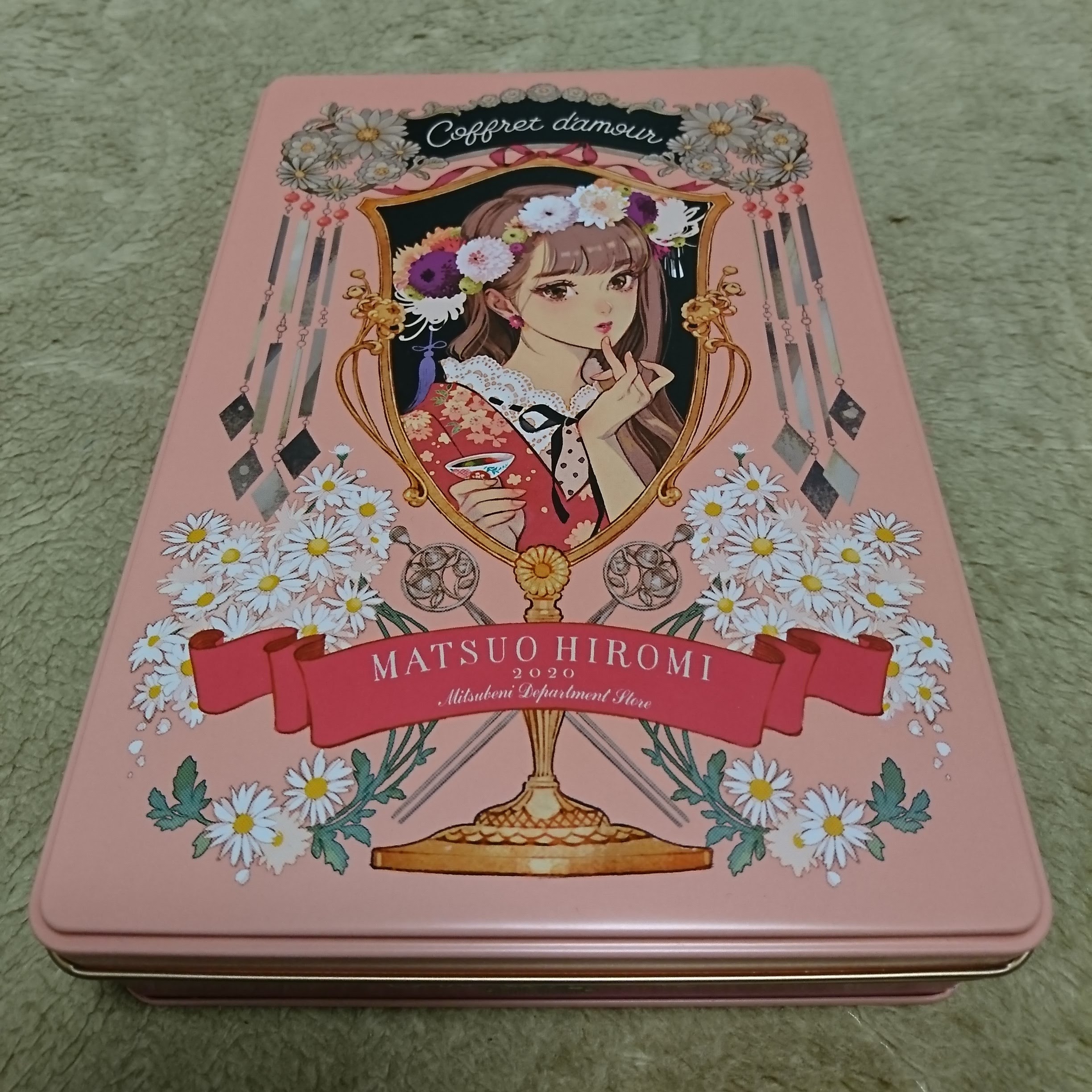

家電+アート

なぜか、電気スタンドにギリシャ彫刻がついている…。一体なぜ、こんな形になったのか。解説によるとゴージャスで文化的な雰囲気を表しているのだとか。

ほかにも、昭和の家電は遊び心があって、額縁型スタンドや、トースターには絵画パネルがはめ込まれたりと、今では考えられないようなデザイン家電がたくさんあって面白いです。

「巨人・大鵬・卵焼き」という、みんなが同じものを好きだった時代の家電らしいですね。

たとえ「アプレ」と言われても、なるべく家事は楽をしたい

昭和のドラマでは、おばあさんが娘の家に行くと当時の最新家電を使っていて、おばあさんが手伝おうとすると失敗して怒られる…なんてシーンがよくありました。

ドラマではたいてい、家電を使って家事をする女性を悪く描いていました。昔ながらのやり方がドラマでも奨励されていたんですね。

しかし、大人になってから実感しました。たとえアプレだろうが、少しでも時間が短縮できるのなら、家電を使い倒したい。

昭和のユニーク家電は、そんな忙しい現代女性の救世主だったのかもしれません。

いやしかし、鰹節削り器はちょっといらないかな。音がうるさいし、あまり美味しくなさそうなイメージなので。

でも、ゆで卵メーカーはほしいです。

ゆで卵メーカーも、素材がスレンレスからプラスチック製になりましたが形はほとんど変わっていません。

今も残る昭和レトロ家電

ユニークな印象の強いレトロ家電ですが、中には改良を加えられながら現代まで残っているものも。

オゾン発生器や電動歯ブラシなど、今も使われる家電のルーツは昭和時代に開発されていました。こうした試行錯誤でできたユニーク家電が、現代の家電につながっているんですね。

「博士ちゃん」という番組でも紹介していましたが、家電カタログの内容もいい加減なところがあったようです。

この昭和レトロ家電シリーズ、続編もでております。家電をカタログから読み解きます。派手でトンデモなキャッチコピーは、現代ではいろいろと問題になりそう…。